【商事】新光人壽增資:以現金增資提升資本適足率?

新光人壽保險股份有限公司(以下簡稱:「新光人壽」)2023年上半年度的資本適足率(Bank of International Settlement ratio,簡稱「RBC」)僅有184.38%,未達法定「資本適足」之等級[1]。為此,新光人壽屢遭我國保險業的主管機關,即金融監督管理委員會關切提醒[2]。

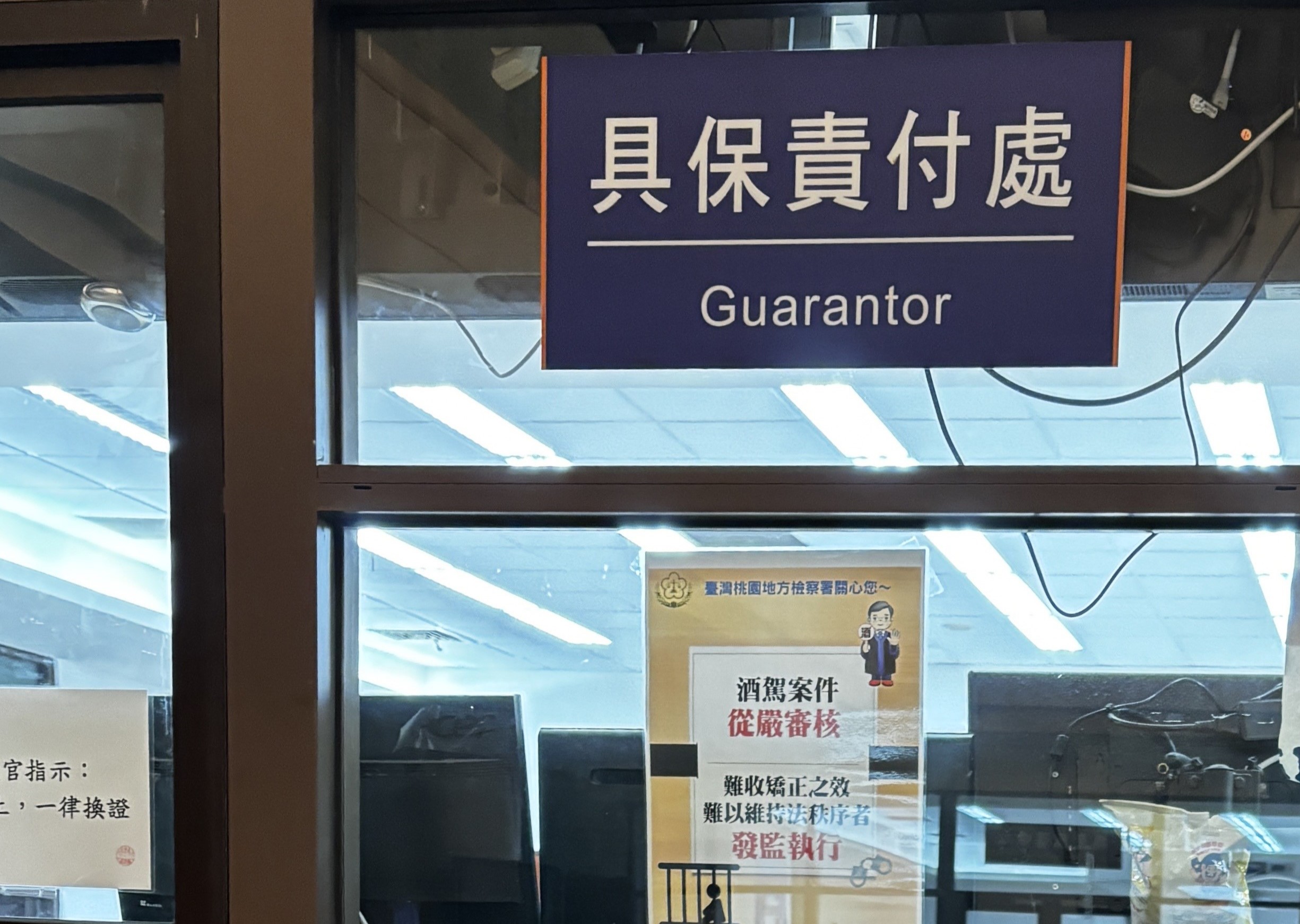

【刑事】失去鈔能力的假面甜心,第三人具保能隨時退保嗎

人稱「假面甜心」的台北市前市議員林穎孟,日前因利用前男友詐領助理費遭臺北地檢署偵辦後提起公訴,本案偵查中檢察官命林穎孟提出新臺幣100萬元具保,當時還一度籌不出保金準備在拘留室過夜,幸獲當時的男友誠泰銀行少東林致光具保才不用入住土城看守所。不料兩人去年底感情生變離婚,林致光因此聲請退保經法院獲准,臺北地方法院並於23日開庭時命林穎孟再次具保100萬元,林穎孟委任律師當庭抗議太過匆促,還讓妹妹在晚間急忙湊足保釋金才免去羈押。那麼具保人到底在什麼情況下是可以退保呢?

【政府採購】容易遭檢警認定重大異常關聯的詐術投標案例

近日高雄地檢署起訴了一起市立殯葬處採購弊案,被告遭檢察官認為涉嫌「圍標」,而依照政府採購法起訴,據新聞所載採購機關辦理「一○九年度冷凍室、停柩室、禮廳及運屍等現場勞務委託」採購案,這類採購案依慣例投標廠商多以零元投標,目的是獲得標案後可優先接洽家屬,爭取往生者後續殯葬服務機會,該案中雖有多家廠商投標,然彼此約定若得標後,會交由某廠商辦理,等於投標時就沒有得標意願,因此最後遭檢察官認定涉嫌圍標而起訴。

【刑事】公務員詐領加班費,應適用貪污還是詐欺呢?

按貪污治罪條例第5條第1項第2款所謂「利用職務上之機會」,實務上向來採取較為寬鬆的認定,只要是公務員藉由職務本身固有之機會或職務上衍生之機會,因勢乘便而詐取財物者均屬之,而「加班」是為使公務員順利執行其職務所設,當然包含在執行職務的範圍,因而本案王男詐領加班費的行為,符合公務員利用職務上之機會詐取財物罪之構成要件。但在適用刑法時,尚須考量刑罰的目的,而非一概治亂世用重典。

【刑事】ACE交易所詐欺案:虛擬通貨為何容易被利用於洗錢活動?

在我國現行法下,所謂的虛擬通貨係指「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術,表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值,且用於支付或投資目的者」,常見種類如比特幣(Bitcoin)、乙太幣(Ethereum)與泰達幣(Tether)。其中,又以比特幣在絕大多數時期為市值占比最高、流通量最多的虛擬通貨;在區塊鏈(blockchain)的技術基礎上,具有去中心化、匿名或不可竄改等特性。

不法分子為掩飾或隱匿特定犯罪所得的來源、去向、所在、所有權、處分權而從事之洗錢活動,注重金流的隱匿性與流通性。上述如比特幣等具有相同技術特徵的虛擬通貨,在我國現階段的監管密度亦未如同傳統金融體系,使得其被不法分子相中,成為近年來熱門的洗錢管道。